全国から選抜された軟式の球児たちによる「全国高等学校軟式選手権大会70回記念 春の軟式交流試合 in 甲子園」(日本高校野球連盟主催、全日本軟式野球連盟、朝日新聞社、毎日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力)を5月5日午前11時から、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行います。全国軟式選手権大会が70回の節目を迎えるのを記念し、高校軟式野球の魅力を発信し、軟式野球のさらなる普及と振興を図るための新しい試みとして実施します。

「軟式の魅力を伝えたい」

交流試合では、全国から選抜された選手たちが、東日本、西日本に分かれて対戦します。都道府県ごとにポジションを割り当てて、東、西日本各25人ずつ選抜されました。

合同練習ができるのは試合前日だけのため、3月にチームごとにオンラインミーティングを行い、初顔合わせをしました。選手たちは緊張しながらも自己紹介するなどし、この試合にかける思いを共有。「軟式に進んだ時点で立てると思っていなかった甲子園のグラウンドに立てるチャンスをいただき、大変うれしく思う」と話す選手もいました。東日本の西山康徳監督(宮城・仙台商)、西日本の浅井重行監督(熊本・開新)もそれぞれの野球観を披露。西山監督は「全国の部員の中から選ばれた意義を感じつつ思い切りプレーをしてほしい」とエールを送りました。

これに先だって出場選手たちにアンケートを行い、やってみたいポジション、希望する打順、サインプレー、練習メニューのほか、選ばれた時の気持ちや、チームメイトや家族の反応、軟式野球を選んだ理由などを聞きました。北海道科学大高の白濱琢磨さん(3年)は「硬式の選手の迫力に劣らないプレーをして、高校軟式の魅力が今までよりたくさんの人に伝わるよう頑張りたい」と、津久見(大分)の橋本大空さん(3年)は「全国のライバル達と一緒に戦えることに燃えていて楽しみです」と試合に向けての意欲を記していました。

硬式の部員たちが春夏の甲子園を目指すように、軟式の部員たちは兵庫県の明石トーカロ、ウインク(姫路)の両球場で8月下旬に開催する全国選手権大会を目指して日々、練習を続けています。軟式高校野球の関係者からは、硬式のように春にも全国規模の大会開催することを希望する声がありました。2018年から関東地区の軟式の代表理事を務めてきた群馬県高野連軟式部理事長の荒井俊男さんは「1989年秋の関東大会に当時の日本高野連会長の牧野直隆さんをお招きして、軟式にも選抜大会を開いてもらえないかとお願いしたのが最初と聞いています」と話します。その後も、要望書が提出されるなどしたものの、課題も多く、実現にはいたっていません。それだけに、今回の交流試合は、軟式の部員たちや関係者にとって意味のあるものと受け取られています。荒井さんは「交流試合が開かれることで夢が広がりますね。甲子園に立てるチャンスが一つ増えて、これから野球を始める子どもたちへの影響も大きいのでは」と期待しています。

群馬県高野連軟式部理事長の荒井俊男さん

群馬県高野連軟式部理事長の荒井俊男さん

日本独自のスポーツ文化として発展

軟式野球は1918年にボールが開発され、日本独自のスポーツ文化として広まりました。硬式球ほど反発力が強くなく、広いグラウンドでなくても安全に楽しめるという特徴があります。そのため、子どもたちのみならず高齢者や町内、職場内で楽しむための野球では軟式球が使われ、全国各地には世代を超えて多くの軟式野球のチームが存在します。1872年に米国より伝来して始められた硬式野球とともに、日本国内での野球の普及、発展に大いに貢献してきました。

高校では硬式の選手権大会が1914年、選抜大会が24年に始まったのに対し、軟式の選手権大会は56年に大阪で誕生しました。藤井寺球場などで80年の第25回大会まで開かれ、翌年に兵庫県へ開催地を移し、今日まで明石トーカロ球場を中心に、高砂、姫路両市でも歴史を重ねてきました。

大阪・藤井寺球場で行われた第14回全国高校軟式野球選手権の開会式=1969年8月24日(毎日新聞社提供)

大阪・藤井寺球場で行われた第14回全国高校軟式野球選手権の開会式=1969年8月24日(毎日新聞社提供)

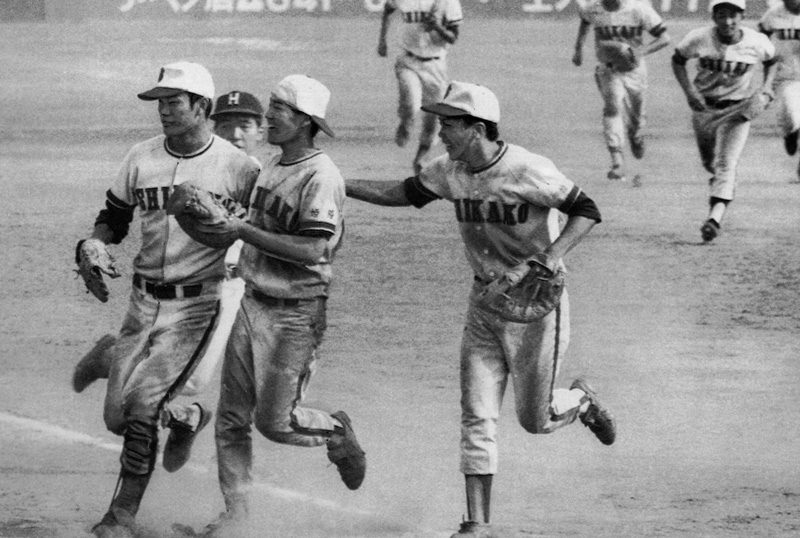

第23回全国高校軟式野球選手権決勝で法政二を降し、初優勝を喜ぶ飾磨工の選手たち=1978年8月28日(毎日新聞社提供)

第23回全国高校軟式野球選手権決勝で法政二を降し、初優勝を喜ぶ飾磨工の選手たち=1978年8月28日(毎日新聞社提供)

伝説の名勝負、延長50回

軟式球は一般的に飛距離が伸びないため長打が出にくく、二塁に走者を置いても単打で一気に生還するのが難しいことから、点が入りにくい傾向があります。その特徴が顕著に表れたのが2014年の第59回全国軟式選手権大会の準決勝、伝説にもなった延長50回に及んだ試合です。中京(岐阜)の松井大河投手と崇徳(広島)の石岡樹輝也投手の投げ合いで両チーム得点できず、1日の実施イニングは15回までとする当時の高校野球特別規則により、サスペンデッドゲームとして翌日への「継続試合」になりました。しかし、2日目も、3日目も十五回までゼロ行進が続き、決着はつかず。4日目の5イニング目、延長五十回に中京が一挙3点を奪って、ようやくゲームセットとなりました。

第59回全国高校軟式野球準決勝の延長二十七回、中京の選手が本塁を突くもタッチアウトとなり、得点ならず=2014年8月29日(毎日新聞社提供)

第59回全国高校軟式野球準決勝の延長二十七回、中京の選手が本塁を突くもタッチアウトとなり、得点ならず=2014年8月29日(毎日新聞社提供)

第59回全国高校軟式野球準決勝で、延長四十五回を投げ終えて握手を交わす中京の松井大河投手(左)と崇徳の石岡樹輝弥投手=2014年8月30日(毎日新聞社提供)

第59回全国高校軟式野球準決勝で、延長四十五回を投げ終えて握手を交わす中京の松井大河投手(左)と崇徳の石岡樹輝弥投手=2014年8月30日(毎日新聞社提供)

伝説の名勝負、延長50回

両投手が延長五十回まで互いに譲らず投げ合う名勝負はメディアで大きく取り上げられ、日に日に観客は増えていきました。50回のイニングスコアが手書きされたホワイトボードは東京の野球殿堂博物館に寄贈され、明石トーカロ球場の入り口にはイニングスコアの銘板が飾られています。

第59回全国高校軟式野球準決勝、中京―崇徳戦の4日目、満員となった明石トーカロ球場=2014年8月31日(毎日新聞社提供)

第59回全国高校軟式野球準決勝、中京―崇徳戦の4日目、満員となった明石トーカロ球場=2014年8月31日(毎日新聞社提供)

明石トーカロ球場に掲げられた延長50回のイニングスコアの銘板

明石トーカロ球場に掲げられた延長50回のイニングスコアの銘板

長年にわたって日本高野連の軟式部委員として運営にも携わってきた兵庫県高野連の永良晴彦さんは「軟式の醍醐味が集まった試合だった。崇徳の石岡君は尻上がりに調子を上げ、中京の松井君は決勝も完投するなどスタミナがすごかった」と当時を振り返ります。一方で、この試合は選手の健康、投手の肩ひじを守る見地から、タイブレーク制導入を議論する一つのきっかけになりました。現在は硬式、軟式ともに十回からタイブレークに入るため、二度と出現しないであろう大記録として球史の1ページを彩っています。

「盛り上げていく機運にしたい」

兵庫県高野連の永良晴彦さん

兵庫県高野連の永良晴彦さん

少子化の影響もあり、硬式と同様、軟式にも加盟校数、部員数の減少の波が押し寄せています。全国大会が始まった10年目の65年に、軟式の加盟校は全国で886校を数え、90年でも669校、部員数は計1万9915人に上りましたが、昨年は381校、7716人でした。地元の兵庫県も例外ではなく、永良さんは「昔は二十数校あった加盟校がいまや13校まで減りました。1校当たりの部員数の減少も顕著で、他校と連合チームを組まないと大会にも出場できない学校も増えています」と嘆息します。

それだけに、今回の交流試合を高校軟式野球に関心を持ってもらうきっかけにしたいと、関係者の期待は膨らみます。永良さんは「少子化による学校の合併、統合が進んでおり、加盟校を増やすのは難しい。でも、交流試合が軟式の選手たちの励みになって、部員数の維持につながっていけば」と望んでいます。

当日は、小中学生の軟式野球チームを甲子園に招待するほか、インターネットでのライブ配信も実施します。この交流試合の実行委員も務める荒井さんは、「憧れの甲子園でプレーをする軟式の球児の姿を見た子どもたちに後に続いてほしい。交流試合を70回の記念イベントとして一過性のものとせず、軟式高校野球がさらに盛り上がっていくよう機運を高めていきたい」と意気込んでいます。