1試合で消えていくチームの指導者に

今後の助言と励ましができれば

技術・振興委員会 正木陽委員長インタビュー

日本高校野球連盟の技術・振興委員会は、技術の向上や安全対策など指導現場の問題を協議する機関として、1997年に創設されました。高校・大学・社会人野球の監督出身者や審判経験者など多彩な方々で構成されており、U-18日本代表チームの指導者や選手の選考も行います。反発力が強すぎて危険性が指摘されていた従来の金属バットについてもこの技術・振興委員会での議論を経て、新基準の制定へとつながりました。

元高知商監督の正木陽さんは、2023年、日本高野連の理事とともに、技術・振興委員会委員長に就任されました。また、今年度からは、指導者育成を目的に創設された甲子園塾の3代目塾長も務められています。正木さんに、技術・振興委員長としての考えや、高校野球についての思い、選手・指導者時代の経験についてお伺いしました。

今の時代に合う指導法を一緒に考えたい

――時代とともに変わっていく高校野球について、どのように考えていらっしゃいますか。

技術・振興委員会の初代委員長を務められた吉川嘉造さんは、「夏の選手権地方大会では1回戦が終わった段階で、全国の約半分にあたる2000校が姿を消す。大半の人たちの興味は勝った学校の方に向いているでしょうが、我々はたった1試合で消えていったチームの指導者に目を向けて、今後の助言と励ましができれば、と考えている訳です」と説かれています。

吉川さんの思いを我々も大切にして、今の時代に合う各チームに適した目標設定の仕方、日々の指導方法、練習プログラムなどを一緒に考えながら発信していきたいと考えています。高校野球を取り巻く環境が大きく変化していく中で、部員たちが少しでも充実した高校3年間を過ごせるように力を注ぎたいと思います。

また、部員数が100人を超す私学などと、単独では試合も出来ない学校との二極化が進み、「甲子園を目指して監督になったのに」と理想と現実のギャップに悩む指導者もいます。一人でも高校野球をやりたいという生徒がいれば、試合をやらせてあげるために何が出来るか。部員数が減少していけば連合チームはますます増えていきます。これまで連合チームの窓口を担当してきた審議委員会だけでなく、技術・振興委員会としてもルール作りなどで一緒に知恵を絞っていけるよう、働きかけていきたいと思います。

U-18日本代表チームに関しては、昨年初めて世界一になることができました。国際大会では試合が7イニング制になるなど改革が進んでいます。今後も国際化の波をしっかり受け止めながら対応を考える必要があります。代表の選手選考に関しては、甲子園に出場した選手だけでなく、出場していない選手も代表合宿などに呼んでいきたいと思います。

甲子園塾で受講者に指導する正木技術・振興委員長

甲子園塾で受講者に指導する正木技術・振興委員長

若手指導者の悩みや考えにも寄り添って

――今年秋からは甲子園塾の3代目塾長としても活動されます。初代塾長の尾藤公さん(元箕島監督)、2代目の山下智茂さん(元星稜監督)から何を受け継ぎ、伝えていこうと思われていますか。

尾藤さんは、私が高知商時代に箕島と練習試合をさせていただいた際、指揮を執られていたのを拝見しました。甲子園ではよく「尾藤スマイル」と言われていましたが、普段は厳しく指導をされているようで、本当にすごいなと感じたのを覚えています。

山下さんとは甲子園塾の講師も一緒にやらせていただきました。若手指導者や手伝ってくれるモデル校の選手たちに気さくに声を掛けてコミュニケーションを図っておられ、ぜひ見習いたいと思いました。また、ノックや体を鍛えることも含めて、選手たちに負けないよう率先垂範されておられる姿が大変印象的でした。お二人の高校野球に対する熱い想いをしっかり受け継ぎ、頑張っていきたいと思います。

まず甲子園塾が立ち上げられた目的の一つ、指導者の体罰等が無くなるように今後も取り組んでいきます。生徒間の暴力的な問題は減少傾向にあるように感じますが、それとは別に最近では、SNSなどによる水面下のいじめなどが増えています。生徒はとても繊細で、一人で悩みを抱えていることもあります。そういう生徒を教える若手指導者の悩みや考えにも寄り添っていきたいと思っています。

また、高校生は好奇心が旺盛であり、いろいろな事に興味を持つからこそ、多くの問題も発生します。問題が起きたら隠さずに高野連に報告してもらい、全員で共有してより良いチームになるように、取り組んでいってもらいたいと思います。

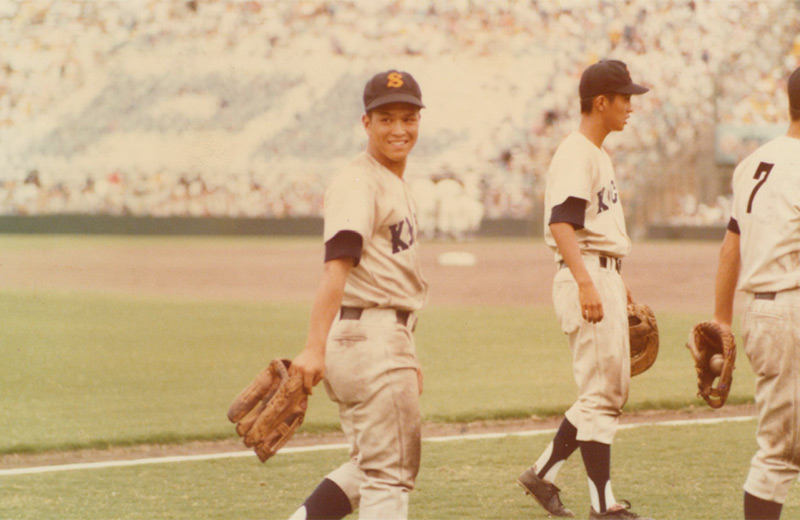

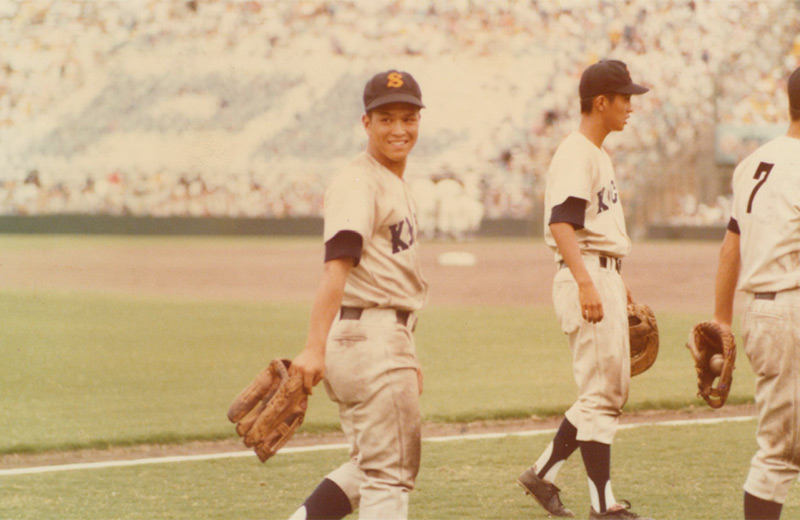

第60回全国選手権記念大会決勝の試合前練習後

第60回全国選手権記念大会決勝の試合前練習後

甲子園の決勝でPL学園に逆転サヨナラ負け

――正木さんご自身は、高知商の選手として甲子園にも出場されています。高校時代の思い出は。

3年の夏、第60回全国選手権記念大会で、決勝まで進みました。PL学園を相手に2-0でリードしながら、九回裏に一挙3点を取られて逆転サヨナラ負けを喫しました。意外かもしれませんが、最後まで勝てるという気持ちはありませんでした。優勝候補のPL学園がこのままでは終わらないんじゃないか、という球場全体の異様な雰囲気と、人文字、ブラスバンドの演奏を含めた華々しい応援に、僕らはのまれたんじゃないかと思います。あっという間に同点にされ、逆転負け。ぼう然としました。

高校時代はさまざまな経験をしました。1年夏からベンチに入れてもらいながら、当時、夏の選手権の出場は1県1校でなく、南四国大会決勝で徳島商に敗れて甲子園を逃しました。新チームになって新人戦で優勝した矢先、引退した3年生が原付運転の違反で検挙されました。今なら1、2年生に直接処分は及びませんが、その時はチームが1年間の出場停止になりました。練習試合もできず、連日ランニングを中心とした基礎練習やグラウンドの草むしり、校舎のあちこち、トイレ掃除も随分しました。目標も持てず、本当に辛かったですね。そんな中、年が明けて練習中に近所で住宅火災が短期間に2回あり、野球部員がお年寄りの人命救助や消火活動を手伝った善行が認められ、謹慎期間が短縮されて4月から練習試合を含めて解禁となりました。しかし、2年夏も高知大会に優勝したものの南四国大会で敗退。秋は四国大会にも進めませんでした。

最上級生となった1978年は春の県大会、四国大会をともに優勝。その年、選手権大会は第60回記念大会で出場が1県1校となり、手応えはありました。そして甲子園に出場することができ、夢のようで、力いっぱいプレーすることができました。勝ち上がるごとにチームメートと各自の役割の理解を深め、特に守備はうまくなっていると自信がありました。PL学園に敗れた後、よく決勝まで残れたなと思う半面、本当に残念で悔しく、優勝するのは難しいと痛感しました。一方で、苦しい練習から解放されるんだという安堵感もありました。

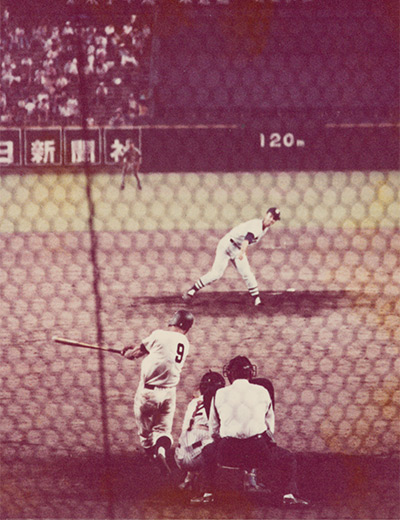

第60回全国選手権記念大会一回戦、対東海大四戦

第60回全国選手権記念大会一回戦、対東海大四戦

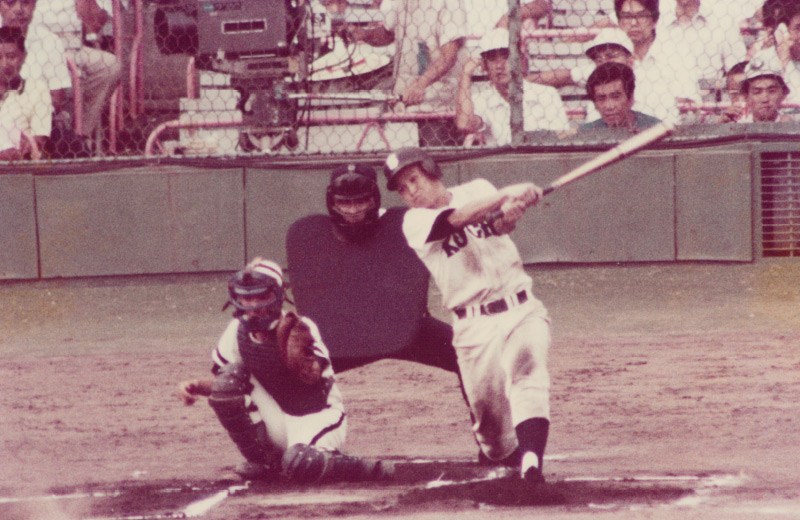

第60回全国選手権記念大会二回戦、対倉吉北戦

第60回全国選手権記念大会二回戦、対倉吉北戦

高校生は爆発力を秘めている

――大学卒業後は、指導者を目指されました。

同志社大へ進みましたが、レギュラーを取れなかったこともあり、母校の野球部監督になって甲子園で勝負したいという思いが強くなったのかもしれません。83年、母校の教員になり、野球部の副部長や部長を経て32歳の時、監督を18年間務められた恩師の谷脇一夫さんから「次はおまえだ」と指名され、チームの指揮を執ることになりました。

私の現役時代を含めて、厳しい指導をされる谷脇さんの財産が残っていたのでしょう。その年の秋、四国大会まで勝ち上がり、翌年の第66回選抜大会へ出場。95、97年にも全国選手権大会へコマを進めましたが、いずれも1回戦を勝ち上がったものの、2回戦で敗退しました。

藤川球児(元阪神)がいた97年夏の第79回大会2回戦は、準優勝投手となる川口知哉選手(元オリックス)を擁する平安との対戦でした。いつもは2、3番手の抑えで起用する藤川を先発で使ったところ、点をやれないという気持ちが伝わって硬くなったのか、一回にエラーも絡んでいきなり4失点してしまいました。当時を振り返れば、自分自身の指導の至らなさや未熟さを反省するばかりです。

高校野球は教育の一環であるという言葉通り、選手たちには学業と野球の両立を求めました。しかし、私自身は勝つこと、甲子園に出ることばかり考え、選手の気持ちや成長過程に寄り添うことが出来なかったのではないかと思います。ミスを叱り、できないことを指摘するばかりで、なぜミスをしたのかを一緒になって考えてやる気持ちの余裕が足りませんでした。

高校生は爆発力を秘めています。選手を上手く乗せて力以上のものを引き出すことができれば、力が上位のチームに勝ったり、甲子園出場がかなったりするのではないかと思います。

-

正木 陽(まさき・あきら)

1960年11月26日生まれ、高知市出身。

高知商高-同志社大で外野手としてプレー。

高知商時代の78年、第60回全国選手権大会決勝で、PL学園に九回逆転サヨナラ負けを喫して準優勝。

同志社大卒業後の93年、母校の教員に。

野球部監督として93年秋~2000年夏、10年春~15年夏と2度指揮を執り、甲子園にはセンバツ1回、選手権2回出場。

この間、高知県高野連理事長、日本高野連の技術・振興委員などを歴任し、23年から同理事、技術・振興委員長。