高校野球200年構想育成(指導者)

新しい知識を取り入れアップデートを

カテゴリーを超えた交流も促進

選手たちがそれぞれの能力を最大限に発揮して野球を楽しくプレーするためには、よき指導者の存在は欠かせません。指導方法についての正しい知識を指導者に持ってほしいという思いから、高校野球200年構想では、指導者の育成も助成の対象としています。

200年構想の一環として都道府県高野連が主催する指導者を対象とした講習会は、技術の向上だけでなく、選手たちの健康や安全、成長の段階に応じた指導のあり方なども含めた幅広い内容を学ぶ機会となっています。

野球を取り巻く“常識”は、日々変わってきています。自身が受けてきた指導に固執せず、新しい知識を取り入れて、指導者自身がアップデートしていくことが、選手の成長やチームの向上には不可欠です。

高校の指導者だけでなく、小、中学生の指導者を対象とした講習会も助成の対象としています。また、野球経験のない中学校の軟式野球部の指導者らに、野球の教え方を伝授することもできます。カテゴリーを超えた指導者間での交流を促し、選手たちが野球を安全に、長く、プレーできる環境を作っていきたいと考えています。

青森で小、中学生の指導者向け講習会を開催

「ジュニア期の育成方法を教えます~一流選手への道はこれだ~」と題する講習会が2025年2月8日、青森市内で開かれ、県内の小、中学生チームの指導者や選手の保護者、中学生球児ら約80人が参加しました。

講師は野球の動作解析や年代別指導法に詳しく、同県高野連普及振興委員会のアドバイザーを務める筑波大の川村卓教授で、この日の講演の内容は主に以下の3点でした。

- ・野球の基本技術

- ・少年期のけが予防

- ・子どもを指導する際に知っておきたい基礎知識

基本技術については、投げる際のひじの上げ方、ボールの握り方などについての年代ごとの注意ポイントと、よい動きを習得するためのトレーニング方法などを紹介しました。

青森市で行われた講習会「ジュニア期の育成方法を教えます~一流選手への道はこれだ~」

青森市で行われた講習会「ジュニア期の育成方法を教えます~一流選手への道はこれだ~」

子どもたちが野球を好きであり続けるためには

けが予防については、成長期のひじ痛が大人になってからのじん帯の質の低下につながるなどことなどを指摘し、痛みが出た場合には、完治させることの必要性を訴えました。また、シーズンオフの重要性についても強調しました。

子どもたちを指導する際には、運動をする喜びを経験してもらうことが重要とし、さまざまなスポーツの経験が将来、選手として成長していく際の引き出しになると説明しました。

そして、「のぞましい少年少女野球のコーチング」として、「『きわめる』から『わきまえる』」というキーワードを提示しました。チャンピオンシップで頂点に立つなど「きわめ」ようとすると、選手そしてコーチ自身にも負担が大きくなる。負けた悔しさから練習量を増やすといったことを指導者が「わきまえる」ことが、子どもたちの将来につながるということです。

そのうえで川村教授は、「子どもの成長は大人がリレーしていくもの。次の世代の指導者にバトンタッチしていくと考え、『上手くする』のではなく、『上手くなる環境づくり』を心がけることが大切。環境づくりの答えは、子どもたちが野球やスポーツを好きであり続けること」と話しました。

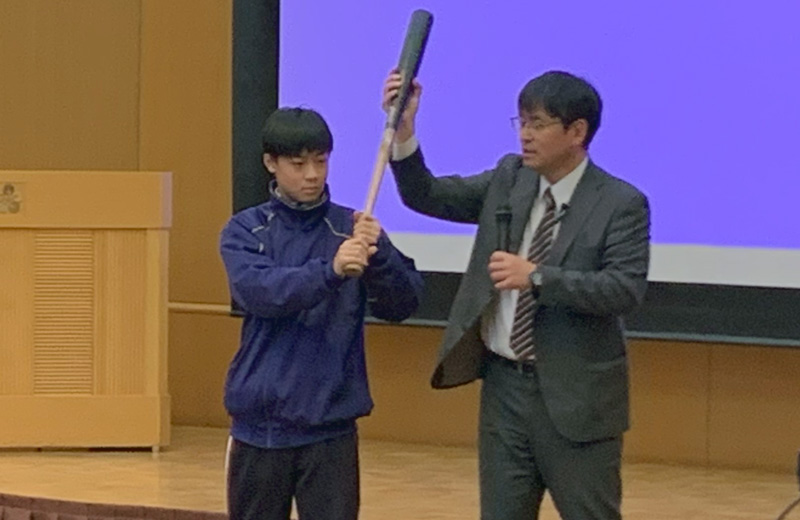

講習会には、指導者のほかに現役の中学生部員も参加していました。その中に、バットを持参していた中学生がおり、実際にバットを振って指導を受けました。バットの軌道など意識するポイントを指摘されるうちにスイングがよくなり、会場の参加者たちも興味深く見ていました。

持参したバットを振って川村教授の指導を受ける参加者の中学生

持参したバットを振って川村教授の指導を受ける参加者の中学生

小中学生でのけがを減らしたい

青森県高野連では19年から、小中学生の指導者を対象とした講習会を開催してきました。県内6地区を巡回して実施しており、今回で5回目(20年のオンライン開催を除く)となります。

高校ではなく、下の世代の指導者を対象としている理由について、青森県高野連の普及振興委員長を務める五十嵐喜代敬さんは、「野球ひじなどスポーツ障害のある高校生が多いため」と話します。小中学生時代のけがの影響で、高校で思うように野球を楽しむことができない選手をできるだけ減らしたいという思いからでした。

また、「小中学校の野球でバーンアウトして、高校に入る時に『野球はもういい』という生徒もいる」と五十嵐さんは言います。できるだけ多くの子どもが野球を続けるようにするには、下のカテゴリーの指導者と一緒に学んでいく必要があると考えたそうです。

雪国の青森県ですが、以前は、真冬でも室内で小中学生の大会が多く行われていたといいます。毎年、このようなジュニア層の指導者を対象とした講習会を開催してきたことで、「オフシーズンの重要性が認知され、少しずつ大会も減ってきている」と手応えを感じている五十嵐さん。 25年度は十和田地区にて開催予定で、これで県内を一巡しますが、「多くの小中学生の指導者に来ていただいたが、まだ全員ではない。来年度以降も新たな形で続けていければ」と意気込んでいます。